Brionglóid

愛しの君に剣の誓いを

01

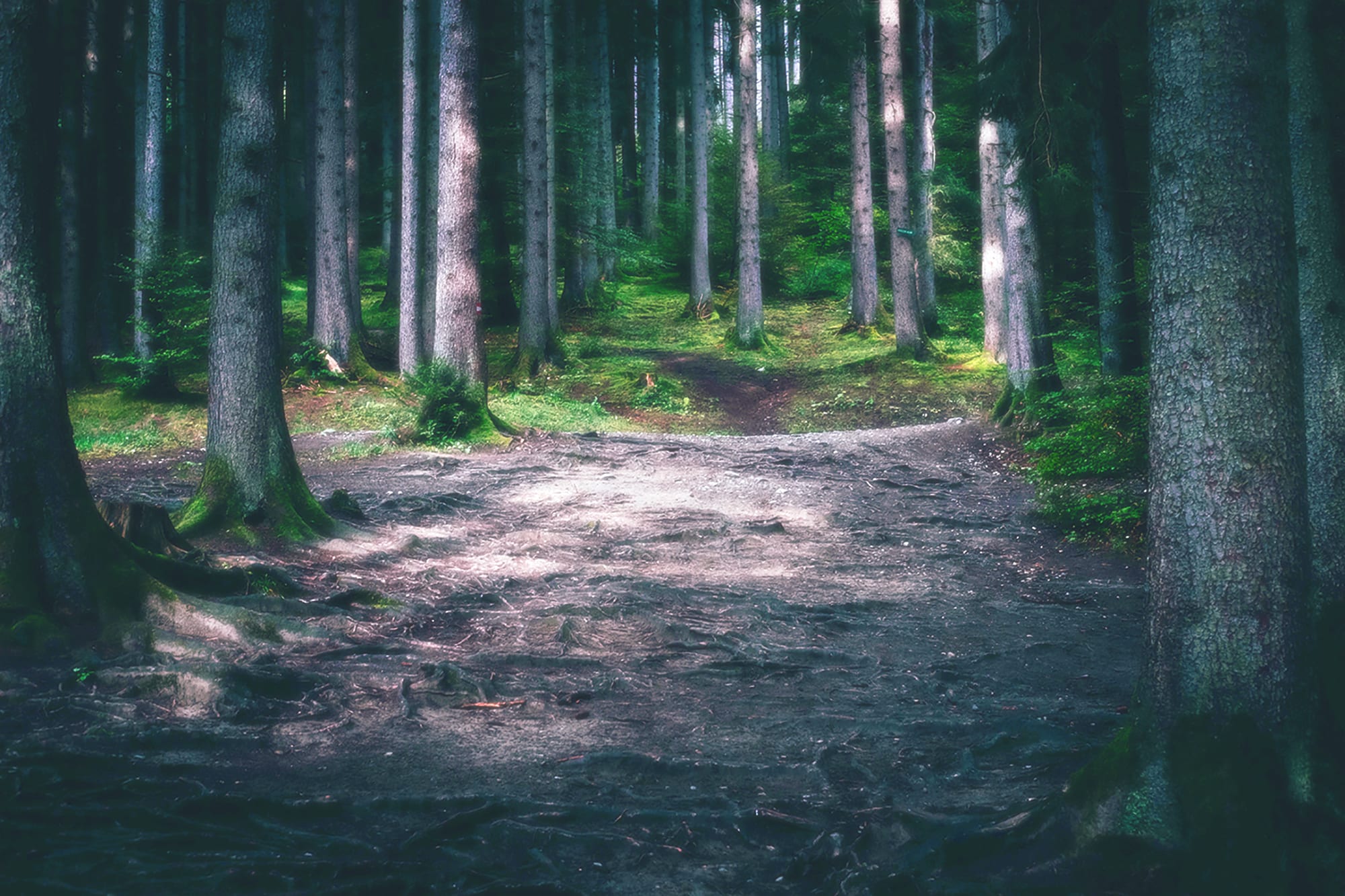

まだ朝も早いというのに、降り注ぐ木漏れ日は既に熱を帯びていた。

一行が南方に下った結果なのか、それとも夏が本番に指しかかろうとしているだけなのか。ともかく、あと一刻とかからずに辺りがむせ返る様な熱気に覆われることは確かだ。ラスティは小川の傍に繋いだ馬達の方に駆け寄った。畔に立つ林檎の木に括った手綱を手早く解く。

「さあ、おいで。すぐに出発だからね」

首の辺りを叩いてやると、三頭の馬は大人しく彼に従って小川の傍を離れた。

馬は繊細な生き物だ。あまり水を飲ませ過ぎると、長距離を走れなくなる。その上真夏の熱気にやられて、体調を崩してしまいかねない。この季節に入ってから、ラスティは殊更馬には気を遣っていた。

三頭分の手綱を引きながら緩い傾斜を上がっていくと、彼らの行く手に背の高い男が現れた。

逆光を受けて、その頭髪が黄金の光を放っている。彫りの深い鋭角的な容貌は、今のような陰影の濃くなる角度で見るとまるで大聖堂の守護天使のように端整で凛々しい。腰に帯びた長剣が、また良く似合っていた。

「お早う、ウェイン兄さん」

ラスティは足を止めずにそう声をかけた。

「おう」

それに対し、兄のウェインは無愛想にそれだけ答えた。おそらくまだ寝起きなのだろうと思われた。

近くに寄ると、流石に石で出来た守護天使の印象は薄くなる。生身の兄は、全身が生気に満ち溢れ、ハシバミ色の眼差しはやや鋭く野性味があり、見るからに“戦士”といった風の男だった。否、これだけの美男であれば“勇者”と言ってもいいだろう。十代の頃はこの兄も少女のような顔をしていたが、二十代半ばを迎える今となっては、もう「男らしい」の一言に尽きた。

「……ラス、クレアは?」

「クレア兄さんなら、起きてすぐその辺の見回りに行ってるよ。もう戻るんじゃないかな」

傾斜を登りきり、辺りを見回すが、次兄の姿は何処にもなかった。仕方なく、適当な木に馬を繋ぎ直して、ラスティは荷物をまとめはじめた。

兄弟三人で旅を始めて、もう数年になる。この国ではさほど珍しくないことだった。

サイドルークは騎士の国だ。一人前の戦士になることが即ち、一人の男としての証にもなる。腕次第では、喩え平民の出でも王宮に召しだされてある程度の地位を築くことが出来る。だから世の親達は、何を削っても息子には甲冑と剣を買い与え、可愛い子には旅をさせよとばかりに、かなり早い内から外に出すのである。

彼らもまた腕を磨くために旅を始めたわけだが、案外放浪生活が性に合っていたようで、ウェインなどはとっくに主持ちになってもいいはずだがそれもせず、かといって妻を迎えるでもなく旅を続けているのだった。

野宿の後始末は末弟にまかせっきりで、長兄は横倒しになった苔だらけの古木に腰をかけると、おもむろに愛剣を磨き始めた。

そうして少しもしないうちに、小枝を踏む音がしてラスティが顔を上げると、ようやく戻ってきた次兄クラレンスの姿があった。

「ああ、お帰り、クレア兄さん。そろそろ出発するよ」

ちょうど片付けが終わったラスティが、木漏れ日が作る紗の向こうからゆっくりと歩いてくる次兄に言った。

こちらも、長兄に負けないくらいの美男子だ。背丈はウェインよりもやや高く、体型はやや細身である。肌の色も透き通るように白く、癖のない黒髪がさらさらと揺れては艶を放ち、瞳はこの森をそのまま封じ込めたような深い緑の色をしている。剣よりも竪琴を持たせた方が絵になるような、たおやかな印象の若者だった。

彼は既に戦衣を上着の上から纏っており、ウェインと違ってすぐにでも出発できる格好だった。長い裾を靡かせて歩いてくる様はまるで御伽噺の王子様のようですらある。

ところが、クラレンスはある一定のところまで来て立ち止まると、ポツリとこう言った。

「誰かが……追われている……」

「へえ」

顔も上げずにウェインが応えた。と、そのあたりでやっと、ラスティの耳にもかすかに蹄の音が聞こえてきた。

「そんなに、人数はいなさそうだけど」

クラレンスは音の聞こえる方に目をやり、そしてまた呟いた。

「……此方に向かっている」

「気になるなら、行って来ればいいさ」

手入れを終えた愛剣を鞘に戻し、ウェインが言う。ラスティはクラレンスと同じ方角に目を凝らし、ようやく見えてきた騎馬の一団の先頭を行く騎手に目を留めた。

「あれ……女の子じゃないの、もしかして」

後方の集団からやや距離を置いて疾走する白馬の騎手は、確かに他の騎手たちに比べて一回りもふた回りも小さく、おまけに深く被ったフードからは金色の巻き毛がこぼれていた。

すると、向こうも此方に気づいたらしい。小道から進路を大きく曲げて、三人のいる森の中へと勢いはそのままに突っ込んできた。

「た……助けて! お願い、追われているの……!」

急停止した馬から下りると、崩れ落ちるように膝をついた騎手は、予想通り女の子だった。細い肩を揺らして必死に息をしている。

懇願するようにふと上げたその顔を見て、ラスティは胸がどきりと言ったのを聴いた気がした。

歳はまだ十代半ばと言ったところか。大体ラスティと同じくらいだろうと思われる。幼さが残る顔立ちではあるが、金の巻き毛に覆われた顔は可憐で、二、三年後の将来が大いに期待できそうな美少女だった。可哀想に、ただでさえ白い肌が今は恐怖で青褪めている。

ラスティは、縋るように兄二人を見た。何とか助けてやれないかと思ったのだ。

が、三人が何かを言う前に、彼らの腰に帯びている剣に目が行ったらしい少女は、しめたとばかりに立ち上がって高らかにこう言った。

「あなた達騎士ね!? ちょうど良かったわ。さ、剣を取って! 私の騎士にしてあげるわ!」